カフェモカです!

今回は作曲方法について、自分なりのコツをちょっと紹介したいなと思います。

内容はタイトルの通り、サブベース使ったら良いよ!という内容です。

サブベースベースって何?

サブベースとは、ベースサウンドよりさらに低域の音を出すサウンドを言います。

通常はシンセサイザーを使います。

聞こえるか聞こえないかという音域の音を鳴らすテクニックのことで、低音楽器の音域の補強、つまり曲に厚みをつける目的で使います。

バンドミュージックではあまりなじみがないかもしれませんが、エレクトロサウンドを使うのなら、欠かせない手法です。

実際に違いを確認してみよう

サブベースがあるとどんな感じになるのか、実際に聴いてみるのが一番ですので、今回はサンプル曲を用意しました。

1.サブベースあり(オリジナル)

2.サブベース無し

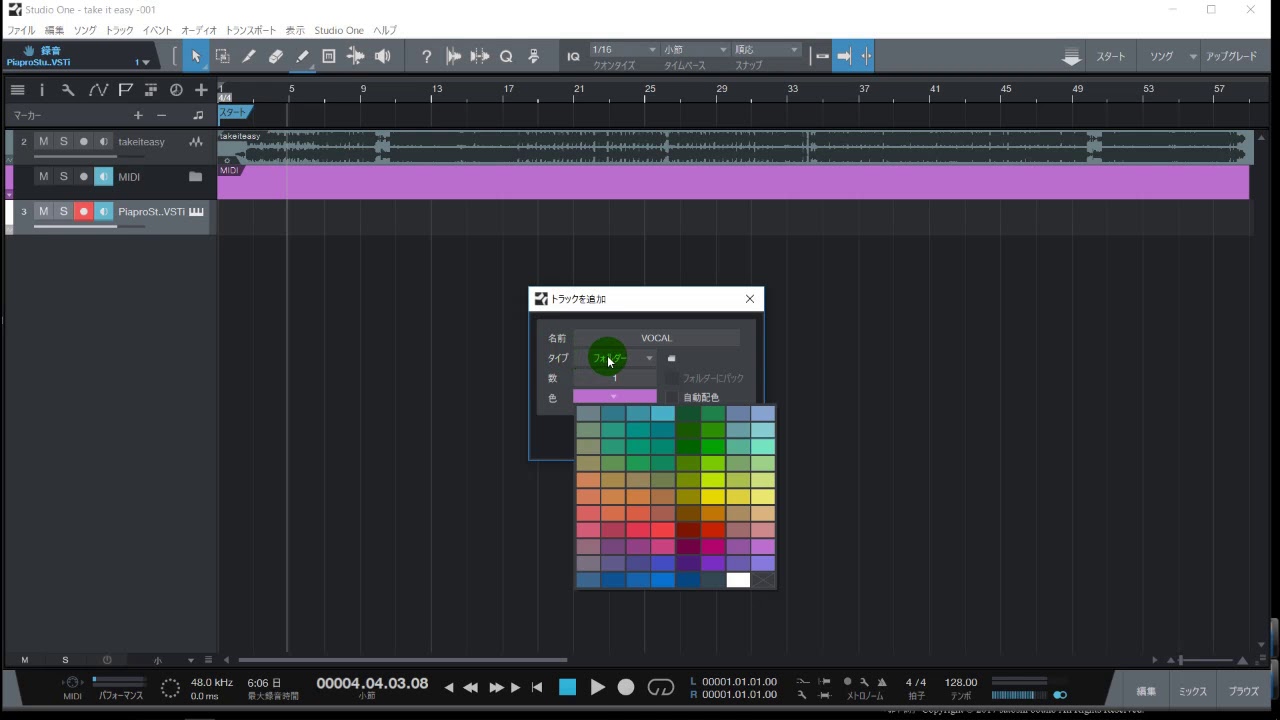

画面中段の左に緑色の楕円の囲みが出てると思います。

囲んであるトラックがサブベースです。こちらの動画では、サブベースをOFFにしてあります。

曲が全体的に軽くなった印象を受けませんか?

(どんな感じでしょうかね?)

3.サブベースのみ

サンプル3 サブベースのみ

この動画では、サブベースのみが鳴っています。非常に低い音なので通常のイヤホンでは聞き取りにくいかもしれません。

中型以上のサイズのスピーカーやサブウーハーをお持ちでしたら、良くわかるかと思います。

サブベースはサイン波をベースにして作る

サブベースの音ですが、低音の補強がメインの役割になりますので、倍音を含まない音の方が何かと都合が良いことが多いです。なので基本的にサイン波を使用します。

サンプルミュージックでは、Sylenth1のサイン波を使用して、ちょっとだけ味付けをしています。

味付けには、ノコギリ波やスクエア波を混ぜるという方法があります。のっぺりした音がほんの少し聞こえやすくなります。

低い音同士がぶつかると、お互いに干渉して打ち消し合ってしまって、サブベースの意味が薄れてしまうことがあります。

その際には、サブベースと味付けのベースサウンドの定位をセンターからほんの少しずらすといいかもしれません。

ベースサウンドは本来センターで鳴っているものですが、僅かにずらすことで音のぶつかり合いを解消し、さらに音に広がりを持たせることができます。

低域が聞こえない環境でも、あったほうが曲の厚みが違う

サブベースは非常に低い音域です。通常は40Hz~100Hz以下の音域で鳴らします。なので、スマホなどの環境ではほとんど聞こえなかったりします。

しかし、経験的に「聞こえないから要らない」というよりは、「聞こえなくてもしっかり鳴らす」方が、曲に厚みが出ることがわかっています(自分の場合ね)。なので聞こえなくてもしっかり入れることをお勧めします。

低音域の処理はしっかりとしましょう

サブベースの音域は、ドラムの音域、特にキックの音域とモロに被ります。

なので、サブベースとキックを同時に鳴らすとそれはそれはモコモコになってしまいます。

これを回避するために、サブベースにコンプレッサーを挿してサイドチェインを掛けましょう。キックの音をトリガーにして、サブベースのコンプを作動させ、キックが鳴っているときはサブベースの音を下げてキックに譲るのです。

こうすることで、モコモコなサウンドになることを防ぎつつ、厚みのあるベースラインを奏でることができます。

以上、サブベースの勧め、でした!

それでは!

この記事へのコメントはありません。