カフェモカです!

今回は、ミックスの時に自分が心がけていることを書き連ねていこうかと思います。

ミックスなんて、作曲同様にルールなんて無いので、好きなようにやればよいんですw

なので、ここに書いてあることは、あくまでも「カフェモカのミックスの癖」を暴露しているにすぎません(笑)

一般論でも何でもありませんので、「ふ~ん(だせえ)」みたいな感じで読み流していただければと思います。

目次

ミックスの際には、不用意にリミッターを挿さない

DAWの高性能化と普及によって、今や個人でCDが作れる時代になりました。

曲を仕上げるのも一人ですべてこなす、そんな方も多いことでしょう。

マスタリングまで一人でやってしまう環境ができている状況では、曲作りの最初にいきなりリミッターを挿して最後まで仕上げる方も結構いると思います。

他人に見せる必要が無いので、出来上がりの曲がちゃんとしていれば全く問題ないのです。ただ自分は、作った曲を第三者の手でマスタリングしてもらう時が来るかも知れないと思っているので、ミックスでクリップしない音作りは普段から出来るようにしておくのが良いと思ってます。

例えば、コンペに応募して入選したとき、曲のデーターは原版や2MIXを渡すのではなく、ステムデータを渡すことが多いと思います。

渡したデータがクリップしていたら、その時点で突き返されてしまうことでしょう。

コンペで勝ち上がる日が来るかどうかはさておき、自分でミックスはできておいた方が良いなと思ってるので、リミッターを使うのは途中経過をミックスダウンするときか、マスタリングに入ってからにしてます。

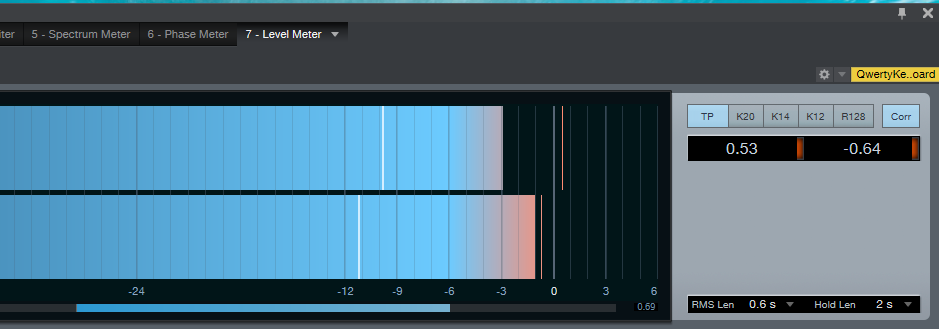

意外に便利さが理解されてない「Level Meter」

ミックスバランスを見るときは、大抵マスターフェーダーを睨むか、スペアナを見ることが多いかと思いますが、自分のお気に入りはDAW(Studio One)付属の「Level Meter」です。

何が良いって、これは画面いっぱいに拡大できるので、微妙な音の差をはっきりとらえるのに便利です。

設定でTP(true peak)に設定して、リアルタイムの情報を見ます。上の画面ではホールドラインが0の右にいるので、この瞬間クリップしていたことを示しています。

ネット上では、使わないとか、使い方がわからないという意見ばかりですが、「でっかくして見れる」というのは使えますよ~ とアピールしたいw

ミックス時は、キックの音を基準に決める

では、実際にミックスのやり方を列挙してみたいと思います。

大雑把な流れとしては、

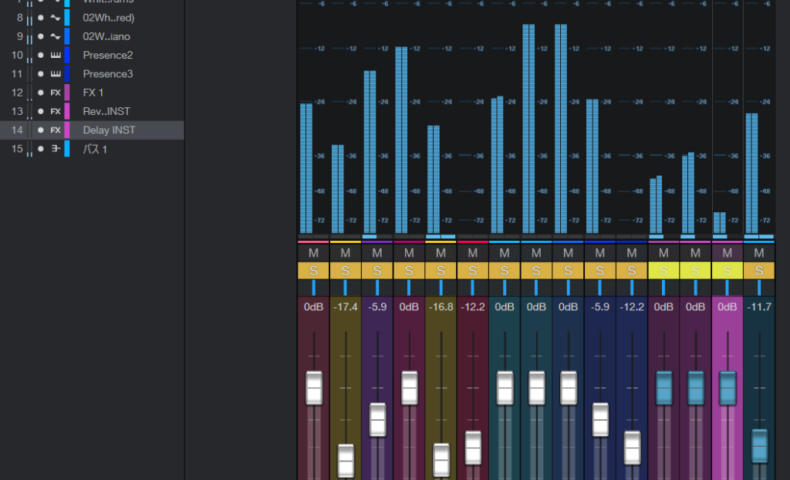

キックの音の大きさを決める → パーカッションの音を調整 → ボーカル → ベース → シンセ → FXサウンド

こんな感じです。なお、コンプ、EQの設定とフェーダーバランスの設定は、自分は同時進行でやっていくので、どちらが先とかありませんが、最終的には「エフェクト等で音が完成した状態でフェーダを合わせなおす」とやってます。

では、具体的に書いていきましょう。

ド定番なやり方ですが最初にキックの音を決め、-10dBに設定するところから始まります。フェーダーが-10dBではなく、 出音で-10dBです。

次にスネア。キックに負けるくらいの大きさ。

次にハット。スネアに負けるくらい。

次にライド。ハットとスネアの間くらい。

次にタム。割と気分でw(実際はスネアと同じくらい)。

EDMだとルームとオーバーヘッドはありませんが(たぶん)、もしあるならルームのハットの音がハットの6~7割くらいになるように合わせ、オーバーヘッドはハットかライドの音を比べながら、同じくらいになるように合わせることが多いです。

これ以外にパーカッションがあった場合は、大体スネアに負けるように合わせて、後ろで鳴らしたいのか、前で鳴らしたいのかによって、その都度大きさを変えていくことが多いかと。

次ですが、自分はいきなりボーカルを合わせます。一番埋もれちゃ困るパートなので、なるべく他のパートをボーカルに合わせていく感じにしたいw

で、ボーカルのボリュームですが、キックと同じくらいにします。結構大きくするw

その次にベース。キックに負けるくらい、ただし、キックの後ろに引っ込まないように鳴らす。

次は シンセ。ベースと同じくらいか小さめ、キックの後ろで鳴るくらいにします。

FX音は、聞きながら雰囲気を出すように合わせます。大きさは大体-30~-15dBくらいに収まることが多いです。

大体この辺で通常時-4dBくらいで鳴ってます。で、ドロップあたりでクリップしてやばいってことになるので、微調整(コンプとEQで細かく潰していく)をします。この時、コンプEQで先に調整して、フェーダーは最後にいじります。

クリップするのはボーカルのピークを潰しきれていないことが原因になっていることが多いので、ボーカルはかなり丁寧にピークを潰します。

以前はVocal Rider使っていたけど、いまいち精度が良くないので今は手コンプやってますねぇ。時間掛けても半日あれば終わるので、手作業が一番かなと。

Vocal Rider もうちょっと使いこなせるといいんだけど。

音量が大体何となったら、あとは必要に応じてボリュームオートメーションを描き、定位バランスを整えます。

ドロップ部分のシンセは盛り上がる所なので、ボリューム上げたいんだけど、気持ちをぐっと抑えて控えめにw ・・・ しないですw

やっぱり持ち上げたいので、イメージャー使って広げます。これだけでもゴチャゴチャがかなり解消されてよくなります。

シンセは結構な数をレイヤーするので、定位はかなり気を遣って設定します。

(ゴチャゴチャにならないようにするため)

キックとベースはEQで(あまり)削らない

あと、その他に気を使っていることですが、自分の場合、なるべくキックやベースはEQで切らないようにします。サブベースもガンガン鳴らしてますw。

キックとベースはサイドチェインで住み分けをして、低音がモコモコにならないようにします。

ベースのEQいじらない代わりに、シンセのローはばっさり切ります。スネアもばっさりローを切っちゃいます。

ボーカルは場合によるけど、基音は消さないようにして、かなり細かくEQ刻むことが多いです。変に削っちゃうと、サビでシンセに負けるので。

シンセは音を控えめにして、変わりにキーになる音をEQで軽くブーストすると、際立って聞こえることがある気がしますw

EQ、コンプは音が増えてきてからかけることが多い(;^_^A

トラックにコンプやEQを掛けるタイミングは、結構気まぐれw

最初はそのまま曲に組み込んで、問題なければ放置するしw、トラック数が増えてきてクリップしちゃうようになって初めてコンプとEQ入れることが多いかも。

逆にエンハンサーは最初から入れることが多い。倍音を増やす目的なので、最初にどんな音なのか把握しておきたいので。

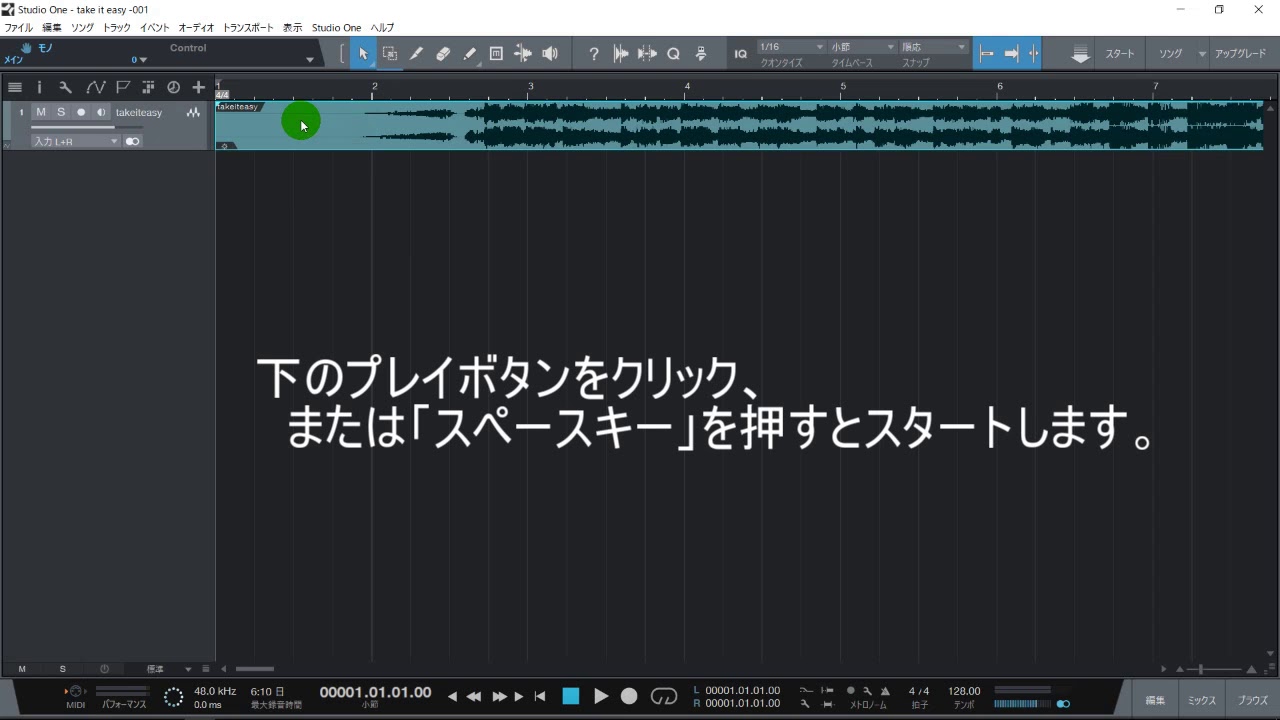

CPU負荷軽減のために、オーディオに書き出す

曲構成が大体出来たら、シンセなどのインストはオーディーオバウンスします。

ボカロもオーディオに書き出します。

CPU負荷を下げるためです。あとインストは時々鳴らないことが有るのでw

オーディオですが、ノーマライズはやりません。書き出した音が適切なので、そのまま使います。後でバランスが崩れたら、多少いじりますが。

ざっくりと、自分のミックスについて書いてみました。改めて思いましたが、結構あっちをちょこちょこ、こっちをちょこちょこやるタイプのようですw パターン化されて無いw。

マスタリングについて少し書くと・・・

ついでなので、マスタリングも書いておきます。

マスタリングツールは、AOMのプラグインが中心になります。癖が無くて使い易いので、何気に愛用してます。

・tranQuilizr

・Invisible Limiter G2

・Invisible Limiter

変に音が変わらないで、ミックスの音をそのまま持ち上げられるので、気に入っている。

まあ、お値段も結構するので、使わないともったいないと思ってる部分はありますがw

あとは、DAW付属のマルチバンドコンプと、最後にDAW付属のリミッターを挿します。これは音圧上げには使わず、クリップを防止するためのお守りw マキシマイザー使っていてもクリップすることがまれに有るので。

音圧上げは、一気に上げないで2,3dBずつマキシマイザーを多段がけします。これは、トラックにコンプかけるときも同じです。

マスタートラックのEQも過激な掛け方はしません。もしEQで大幅な修正が必要なら、ミックスに戻って直します。

音圧は-10.0LUFSを目安にしているけど、気がつくと-8LUFSとかになっていることもw

そのときは、音がおかしくない限りは無理に下げないです。微調整を繰り返していると、なんだかんだで下がってくるので。

以前は、マキシマイザーで音が変わっちゃうのが嫌で、ミックスでぎりぎりまでボリューム上げていたんだけど、AOMシリーズ使うようになってから、ミックスで-2dBくらいは余裕を持たせる心のゆとりが出来ましたw

最近は、マキシマイザーのオートメーション描いて、パートごとに設定変えてダイナミクスを大きくするのがいいんじゃないかなと思ってるんですが、どうなんでしょうね。

今日は自分のミックス方法を紹介してみました。結構癖のあるやり方をしてると思うので、あまり参考にしないでください(苦笑)

それでは!

この記事へのコメントはありません。